以前、ある一般紙に依頼されて久々に環境関連の原稿を書きましたが、今回はそれを発展させて、本格的な学術論文を執筆しました。

上柿崇英(2023)「「エコ」なき時代の環境思想とその行方――エコロジー、人新世、ポストヒューマンが映し出す「地球1個分」問題と「脱生体化」問題について」『環境思想・教育研究』、第16号

(※現在は注を除く本文と参考文献のみnoteで読めるように設定しています)

この論文で筆者が言語化したかったのは、気候変動をはじめとした現実的な問題は歴然として存在するにもかかわらず、それを語るための思想が欠落しているように見えること、あるいは環境問題を思想として語ること自体が、どこか完全に行き詰まっているように見えるという感覚についてです。

”哲学”の論文として書いていることもあり、一般の方が読んでも、なかなか意味が伝わらないかと思いますので、以下4つのポイントから補助線となるような解説文を記しておきたいと思います。

○解説①:「思想なき環境の時代」について

まず、本論では「思想なき環境の時代」という表現をしていますが、本論の前提となるのは、かつて環境について語ることは、思想を語ることと密接に関係があった、ということです。

つまり環境について語ることは、単に個別具体的な問題を解決するということにとどまらず、ひとつひとつの実践が、”いまの社会”、”いまの世界”とは異なる、もうひとつの社会を築いていくためのひとつのステップである、というニュアンスを含んでいた、ということでです。

環境に配慮すること、例えばわざわざ環境負荷の少ない商品を選んだり、細かい分別作業に気を遣ったりするというのは、とても大変なことであるはずです。しかし、一見そうした微力で地味に見える作業であっても無駄ではない。それは最終的には、環境問題を生みだしてしまう現在の社会とは本質的に異なり、環境問題を生みだすことのないもうひとつの社会を実現するための確かな一歩につながっていると、かつては思えたということです。

端的に言えば、これが「環境について語ること」が、同時に(あるべき社会やあるべき世界を考え、志すという意味において)「思想について語る」ということでもあった、ということです。

しかしこうしたニュアンスは、環境の言説のなかでは完全に失われていると感じます。

もちろん私たちは、いまでもカーボンニュートラルについて語り、プラスチック問題について語っているでしょう。それは未来社会について語ることではないのでしょうか。しかし、ここにはやはり大きな隔たりがあるのです。というのも、今日の言説は、もうひとつの社会について語っているように見えて、実際には、気候変動やマイクロプラスチックといった具体的な問題解決以上の意味を含んでいないからです。

別の言い方をすれば、今日の環境言説は、問題解決それ自体が目的となっている、と言い換えることができます。つまり、何か核心的な技術が登場するなどして、目に見える問題を除去することさえできれば、個別的な問題を引き起こしている共通の根というものには関心が払われない、問題の背後にある、私たちの生き方や社会構造や世界観について問う必要はないと考えられているからです。

気候変動であれば、気候が変動することが問題なのであり、例えばCO2貯留技術などが大成功を収めるなどして、仮に気候が変動しないのであれば、現在の化石燃料に依存した社会構造について考える必要はない、プラスチック問題であれば、例えば代替プラスチックが発明されるなどして、仮にマイクロプラスチックという問題が除去されるのであれば、現在の消費生活について考える必要なくなる、と想像されているいうことです。

とはいえこのように言うと、次のように感じる方がいるのではないでしょうか。いや、それの何が問題なのか、というようにです。

筆者は、このように感じる方が意外と多いのではないかと思っています。そしてこの感覚こそが、実は本論で、環境に思想は必要ない、「思想なき環境の時代」というものに人々は何ら不都合を感じていない、と述べていることの真意なのです。

「なぜなら「思想なき環境の時代」において、多くの人々は、現実問題としてそこに何ら不都合を感じていないということ、より端的に述べれば、環境危機と対峙するにあたって、そもそも思想など必要ないというのが、この時代における本当のトレンドだからである。」

○解説②:「地球1個分問題」と人間の未来について

環境について語ることは、あくまで気候変動やマイクロプラスチックといった問題が存在するためで、それ以上でも以下でもない。仮に気候が変動しなくなり、プラスチックがマイクロプラスチックを生みださないとするなら、何も問題はないのではないか。

本論では、この主張に異議を提示します。そしてその理由は、気候変動だろうと、マイクロプラスチックだろうと、一連の問題は、より根本的な問題から派生した末端の問題に過ぎないこと、仮にそれらが除去されたとしても、それらの背景にあるより根本的な問題は未解決のままであるからだと主張します。

その根本的な問題とは何でしょうか。本論では、そのことを「地球1個分」問題と呼んでいます。「地球1個分」問題とは、私たちの社会がすでに「地球1個分」の容量を超過している可能性が高いということ、またそのことを受けて、この先私たちは、その容量に収まる社会を目指すのか、あるいはその容量の限界を超越していく社会を目指すのかという問題です。

ホモ・サピエンスは、自然環境のうえに人為的にもうひとつの環境をつくりだすことができる特殊な能力を備えています。それを社会環境と呼ぶとするなら、私たち人類は、常に自然環境と、人為的に創出された社会環境という二重の環境のなかで生きていく生物だと言えるでしょう。

問題は、人類の創出する人為的な社会環境は、世代を追うごとに蓄積され、膨張し、とりわけ化石燃料文明が成立して以降、幾何級数的な成長を遂げてきた結果、「地球1個分」の容量を超えてしまった可能性が高いということなのです。気候変動も、マイクロプラスチックも、この根本問題が形を変えて現れてきたものだと理解できるのです。

ここで私たちに残されている道は、究極的に言えば、1)膨張を続ける社会構造を変革して、人類が「地球1個分」のなかで生きていける社会を目指していくのか、あるいは2)地球そのものを人類の足枷と見なして、技術の力で克服し、人類を地球に制限されない存在としてバージョンアップさせていく道を目指すのか、という2択しかありません。

そのどちらを目指すのか、これはきわめて思想的な問題だと言えるでしょう。つまり環境について語ることは、「地球1個分」問題が未解決である以上、本来であれば必然的に、私たちがいかなる社会を目指すべきなのかという、思想的なニュアンスを含まざるをえないはずなのです。ところがこの視点が、現在の環境言説からは欠落しており、多くの人々はそのことに疑問さえ抱いていない。このことこそが問題の核心であると理解するのです。

ちなみに筆者は、この問題を論じるにあたって、1)「地球1個分」に収まる社会を目指すグループを脱成長主義、2)「地球1個分」の限界を超越していく社会を目指すグループを環境加速主義(この用語は筆者の造語で本論には出てきませんが、今後はこの用語を使って表現していこうと思っています)という形で整理できると思っています。

そして筆者の見立てにおいては、思想的には脱成長主義が敗北し、環境加速主義が勝利すると考えています。

脱成長主義は、なぜ敗北するのでしょうか。脱成長主義の弱点について、それを批判する人々はたいてい際限のない人間の欲望や、資本主義の温存について語ります。しかし本論では、そのどちらにでもなく、根本的には人々がそれ(脱成長主義が想定するもうひとつの社会)を望んでいないからだというところに求めます。

「とはいえ脱成長には未解決の問題がある。それは脱成長が目指す社会とは、つまるところバイオリージョンに根ざした自律的でローカルな共同体主義であり、それは結局エコロジー思想が目指したものと変わらないからである(23)。つまり脱成長を支えるライフスタイルは、想像している分には素晴らしいが、いざ実践するには多大な困難を乗り越える必要があること、また大多数の人々にとっては、現実問題として、そのような生活を必ずしも望んでいないという、エコロジー思想が行き詰まったのと同じ問題を抱えているということなのである(24)。」

脱成長を実現させるためには、人々は否が応でも生活の一部を生身の相互扶助によって実現することが求められます。「助け合い」と聞けばイメージは良いでしょうが、そのような密な人間関係を基盤に生きていく世界を現代人は望んでいないし、それを十全に達成していく能力においても不足しているということです。

このことはあまり指摘されてはいないのですが、筆者は最も根源的な問題のひとつであると考えており、遡れば、それがかつてエコロジー思想が敗北した原因のひとつであったとも考えています。

イメージで例えるなら、「コンビニのおにぎり」で成立する世界と「手作りのおにぎり」で成立する世界があるとして、人々はどちらの世界を望むのか。人々は想像している分には「手作りのおにぎり」の素晴らしさを語るでしょうが、「コンビニのおにぎり」の安心感と気楽さを知ってしまった以上、実際問題となると、「手作りのおにぎり」を食べ合う世界に耐えられず、「コンビニのおにぎり」で成立する世界を選択するということです。

では、環境加速主義が手放しで良いのかというと、これはこれでしっかりと考えなければなりません。

まず、そもそも環境加速主義が”成功”するのかどうか、つまり人類が科学技術を使って地球という足枷から本当に解放されるかどうか、このことには何の確証もないということがあげられます。環境加速主義を信じて邁進した結果、結局は破滅の未来が待っていたということは十分に考えられれるからです。

他方で、仮に環境加速主義が成功した場合についても、その先に待っている未来が、本当に(現在の私たちから見て)素晴らしいものであるかどうかということについて、しっかりと考えておく必要があるでしょう。

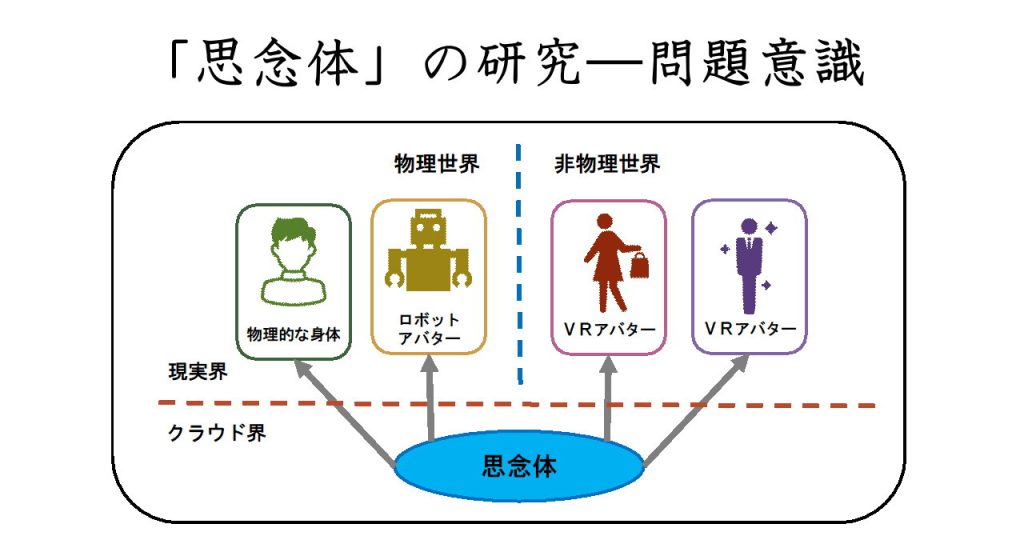

この点については、本論ではかなりの紙面を割いて論じています。具体的には、ジオエンジニアリングやポストヒューマン、メタバース、「思念体」といった観点(「脱生体」問題)と絡めながら、「カプセル社会」や「脳人間」といったキーワードを用いて、いくつかの思考実験を試みていますので、興味のある方は本論を覗いてみてください。

○解説③:SDGsや持続可能性概念は、なぜ環境思想とは呼べないのか

ところで、環境問題に関心がある方々は、ここまで読むあいだにひとつの疑問を抱いていたかもしれません。それは、本論が現代を「思想なき環境の時代」と断言する一方で、これまでの説明のなかでSDGsや持続可能性概念について触れた箇所がないからです。

SDGsや持続可能性概念は、それに馴染んだ方々から見れば、私たちが未来社会を語るための大切な拠り所であり、その意味においてひとつの環境思想であると感じる方々がいるのではないかと思います。

しかし本論では、SDGsや持続可能性概念を環境思想とは呼べないという立場に立っています(SDGsや持続可能性概念に含まれる矛盾や問題については、本論の土台となった別の原稿「持続可能性は何を持続させるのか」の方が詳しく説明されていますので、こちらもご参照ください)。

というのもSDGsは、結局のところ現代のポリティカルコレクトネス、つまり社会通念として強制力を伴う事項を単純に寄せ集めただけのスローガンに近く、そこで語られている持続可能性概念を掘り下げていくと、つまるところは、現在の私たちの経済的な繁栄、生活様式の発展を持続させるということ以上の思想的な深みを備えていないからです。

もちろんSDGsに掲げられている目標は、どれも必要なことであることには変わりません。「誰ひとり取り残さない」、そのこと自体に異論はありません。しかしそこで語られているのは、例えば私たちが個人として、あるいは組織として何らかの行動を取る際に、それがジェンダーや格差、マイノリティに配慮したものとなっているのか、それと同程度の意味において、環境に配慮したものとなっているのか、一度立ち止まって考えてみようということでしかありません。

経済成長はもちろん大事ですが、貧困や格差の解消も大事、環境保護も頑張ろう、「全部大事だね」というのが、SDGsや持続可能性概念が現在表象しているメッセージです。

これまでの議論を見てきた方なら気がつくでしょう。ここで言っている「環境保護」というのは、気候変動を含め、環境という主題を個別的な問題解決の次元でのみ捉えたものに過ぎません。つまり目に見える問題を除去することさえできればそれでよいのであって、個々の問題を引き起こしているより本質的な問題についての視点は欠落しているということです。

その意味においては、一連の概念こそが、むしろ「思想なき環境の時代」を体現しているとも言えるでしょう。それどころか、「地球1個分」問題を想起するのであれば、SDGsや持続可能性概念は、思想的には環境加速主義のグループに属するとも言えるのです。

そもそもSDGsや持続可能性概念は、思想として捉えるなら、その中核にあるのは、「いかなる人間も政治的、社会的に自由であり、また繁栄の果実が平等に行き渡るべきだ」とするリベラリズムだと理解する方が適切です。ここでは環境問題は、リベラルな世界の理想を実現する過程のなかで立ち塞がっている阻害要因の一つでしかないわけです。

実際、SDGsや持続可能性概念が想定している理想社会とは、現在の生活様式や社会構造や世界観を本質的には保持したまま、80億人の「誰ひとり取り残さず」、全人類が最富裕国水準の生活が送れることに他なりません。

ところが「地球1個分」問題が示唆していたのは、80億人にこれほど多くの格差が内包した状態でさえ、すでに私たちは「地球1個分」の容量を超えてしまった可能性があるということでした。

ならばSDGsや持続可能性概念の理想を実現するためには、私たちに残されているのは、地球そのものを人類の足枷と見なして、技術の力で克服し、人類を地球に制限されない存在としてバージョンアップさせていく、環境加速主義以外にありえません。

ここで改めて主張しますが、筆者は思想的には脱成長主義が敗北し、環境加速主義が勝利すると見立てています。私たちはこのことの意味をよくよく考えておく必要があるのです。

「ここからわれわれが読み取れることは、持続可能性の言う“持続(sustain)”とは、環境対策にリソースを割きつつも、最富裕国を含めた全世界で可能な限りの経済成長を持続させ、途上国の人々を富裕国並みの生活水準に引き上げていくこと、端的に言えば“いま”を持続させることでしかないということである(14)。」

○解説④:学問としての環境思想の存在意義について

最後の論点となるのは、こうした環境言説の現状にあって、学問としての環境思想は何をしてきたのか、という問題についてです。

まず、本論で言及している「環境プラグマティズム」というのは、1990年代に英語圏で提唱されたもので、端的に言うと、学術としての環境思想は、「自然に内在的な価値はあるのか」「人間中心ではない(自然中心、生命中心、生態系中心)倫理原則は成立しうるのか」といった抽象的な論争を棚上げして、現場の科学者や政策立案者に直接的な影響を与えられうる、実用的なアプローチを採用すべきだという考え方です。

実際にはもう少し複雑なのですが、少なくともこの思想が日本に紹介された2000年代には、筆者を含め、こうした側面こそがこの思想の革新性であると受け止められていたと理解しています。

当時はエコロジー思想の影響力が残存しており、環境問題の元凶は、人間が自然や生命を自らの発展のための道具として捉えてきたことにあるとの主張が広く共有されていました。そのため「人間のため」ではない、「自然のため」「生命のため」「生態系のため」になされることが、「人間のため」になされることに勝りうる可能性をいかにして理論的に証明することができるのか、ということが学術的にも重大な問題でした。

ところがこうした抽象的な論争を繰り返したところで、個別的な問題は悪化するのみで解決するわけではない、むしろ問題解決に寄与できるような環境思想(とりわけ環境倫理学において)があるはずだ、というのが「環境プラグマティズム」の出発点だったわけです。

こうした主張は、「人間のため」か「自然のためか」といった極端な二元論に疲弊していた2000年代の環境思想の学界に対して、良い意味で刺激を与えました。特に日本の環境思想の学界では、環境社会学を掲げるグループによってフィードワークに基づいた環境倫理論が独自に発達しており、「環境プラグマティズム」はそうした土壌にもよくマッチしていたと言えるでしょう。

こうした背景により、日本における「環境プラグマティズム」は、哲学者や倫理学者が現場に入り、現場の知を集め、市民を巻き込んだステークホルダーの合意形成に寄与していくアプローチとして受容された、というのが筆者の理解です。

もちろん、こうした試みが市民社会に貢献したことは間違いありません(このことは、筆者がよく知る吉永明弘先生の業績からも明かです)。しかし筆者は、現場の実践は、もともと実証主義的な方法論を磨きあげてきた社会科学が得意とするところであって、人文科学であるところの哲学や倫理学には、人文科学ならではのやるべきことがほかにあるのではないか、という思いが消えませんでした。

そしてそれから15年あまり後の2019年になって、「環境プラグマティズム」の代表的な著作が訳出されました。もちろん岡本祐一朗先生や田中明弘先生をはじめとした同書の翻訳本は、筆者のような研究者には大変ありがたいものでした。しかし気になったのは、先生があとがきで書いておられた以下の点です。

「残念なことに、日本の場合その名前すら知られていないのである。(「環境プラグマティズム?何それ?」)ハッキリ言って、日本では「環境」に対する考え方が、50年前からほとんど進んでおらず、しかもその自覚さえないのである。比喩的に言えば、二週遅れて走っているのに、その遅れに気づかず走っているようなものだ。」A・ライト/E・カッツ『哲学は環境問題に使えるのか――環境プラグマティズムの挑戦』岡本裕朗/田中朋弘監訳、慶應義塾大学出版会、2019年、p.419

筆者はこの一文を読んで驚きました。筆者が院生時代を過ごした2000年代から20年あまりの間でさえ、筆者の肌感覚では環境に対する人々の捉え方は大きく様変わりしたからです。

例えばいま現在において、環境問題について語る際、それが「人間のため」なのか「自然のため」なのか、などといった問題にこだわっている人など、どれだけいるのでしょうか。筆者の認識では、時代は「プラグマティズム」どころではなく、さらにその先を行っているのです。

これまで見てきたように、今日の環境言説において最も強力な主流派と言えるのは、環境加速主義にほかなりません。問題解決や実用的なアプローチが重要であることは当然として、それ以上に科学技術を用いて「地球1個分」問題を克服すること、人類全体のバージョンアップを通じて、経済的な成長と発展を際限なく持続させること、これこそが環境言説の中心に位置づくだろうものだからです。

環境加速主義が既定路線となった世界において、環境問題は、どうすれば技術的に解決できるようになるのかという尺度のみによって測られるのであって、問題が生じること自体の意味は不問とされます。そこでは自然科学者は問題の除去可能性について追求し、社会科学者は技術の社会への適用可能性について追求します。そうなると、哲学や倫理学といった人文科学の居場所はどこにもありません。それでも多くの人たちは何ら不都合を感じることはないでしょう。

おそらく私たちは、すでにそうした世界を生き始めているのかもしれません。環境思想に存在意義があるとするなら、こうした現状認識から始めなければならないでしょう。本論で主張しているのは、こうしたことなのです。

「エコ」なき時代の環境思想とその行方――エコロジー、人新世、ポストヒューマンが映し出す「地球1個分」問題と「脱生体化」問題について――

1.はじめに

環境思想は、現在新しい転機を迎えている。そのことを物語るのは、「持続可能な開発目標」(SDGs)を中心に環境言説が再び賑いを見せているにもかかわらず、そこにはそれを支える思想としての軸が欠落して見えることである。

かつて環境言説は、きわめて思想的な側面を備えていた。そこではエコロジー思想――環境危機の根源にあるものを人間中心主義と理解し、その克服のためには、人類が自然世界の秩序を尊重し、その一部分として分相応な生き方を目指すべきだとする――が強い影響力を保持していたからである。しかしエコロジー思想は故あって衰退した。それ以来われわれは、「思想なき環境の時代」を迎えることになったのである。

こうした時代において、環境思想には何が求められるのだろうか。かつて環境プラグマティズムは、環境倫理の学説が科学者や政策立案者に届かなかったことへの反省として、現場に寄り添う実用的なアプローチが必要であると主張した(1)。しかし事態はよりいっそう深刻だとは言えないか。

例えば近年、環境思想の周辺では“人新世”のタームが流行し、“脱成長”が再び注目されている。しかしそうした試みは、またもや肩透かしに終わる可能性が高い。

なぜなら「思想なき環境の時代」において、多くの人々は、現実問題としてそこに何ら不都合を感じていないということ、より端的に述べれば、環境危機と対峙するにあたって、そもそも思想など必要ないというのが、この時代における本当のトレンドだからである。

以上の問題意識を受けて、本論ではまず、「思想なき環境の時代」が成立してくる経緯について考察する。具体的には、そもそも環境思想とは何かという問いから出発し、環境主義とエコロジー思想の違い、そしてエコロジー思想が衰退した原因について分析したうえで、なぜ今日の持続可能性概念やSDGsが環境思想としての潜在力を持ちあわせていないのかということについて明らかにする。

加えて後半では、こうした「思想なき環境の時代」において、改めて環境思想として本質的な問いがどこにあるのかについて、人新世、脱成長、ジオエンジニアリング、ポストヒューマンといったキーワードを手がかりに考察していく。ここから見えてくるのは、エコロジー思想が提起した過去の問題が、「地球1個分」問題、そして「脱生体化」問題という形で未解決であるということ、加えて今日のわれわれが、「地球1個分」問題を「脱生体化」によってなし崩し的に乗り越えていこうとしているという現状である。

もしもわれわれが、この先変わらずこの道を進んでいくというのであれば、もはや環境思想の居場所などどこにもあるまい。そこでは人為的環境による自然環境の完全な制圧こそが唯一の道標となり、その試み自体の意味を問うことなど必要ないということになるからである。環境思想が迎えた転機とは、実のところ、このように環境思想の存在意義そのものが問われるという事態なのである。