昨年執筆した「思念体」についての論文がJ-stageより無事に公開されました。

この論文の主旨は以下のようなものです。

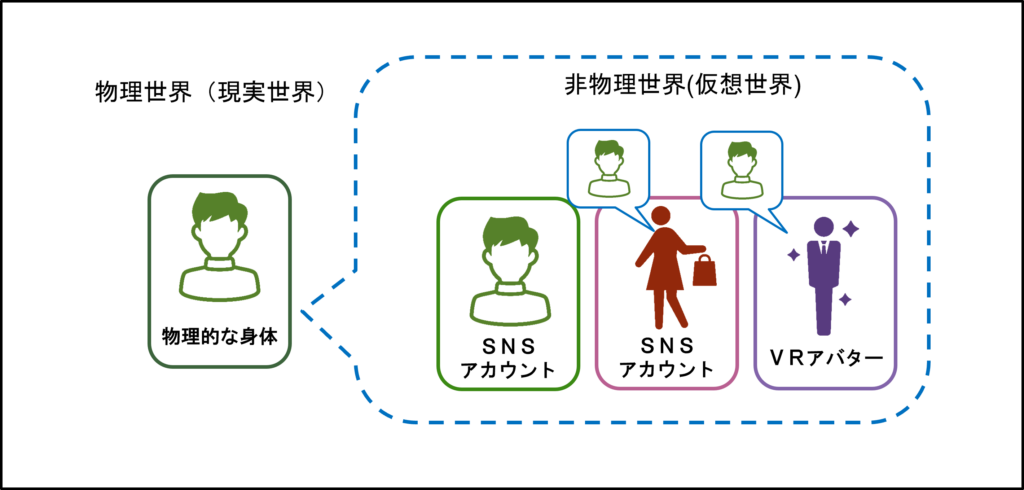

これまで私たちは、ネット上のサイバー空間で体験される出来事は、それがいかに精巧なものに見えたとしても、物理世界の現実よりも劣ったものとして認識されてきました。本来の現実はあくまで物理世界の側にあって、サイバー空間上に現れている私は、あくまで物理世界にいる本来の私の仮の姿でしかないといったようにです。

ところが、VR/メタバースやヒューマノイド、遠隔操作ロボットなどが発達してくると、将来的に私たちは、これとはまったく異質の世界観のもとで生きるようになるかもしれないということです。

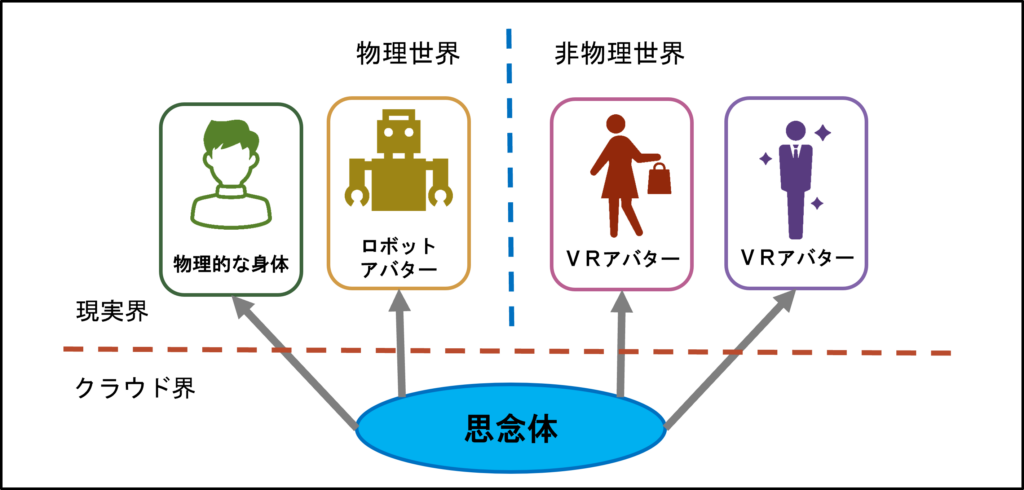

それは、人間の本質を物理世界の身体的な自己にではなく、身体から切り離されたある種の精神体としての自己に見いだすこと、そしてその精神体となった自己が、物理世界の身体やサイバー空間上のVRアバター、遠隔操作のロボットアバターとして現実世界に出現してくると理解される世界観です。

この精神体のことを、本論では「思念体」(tulpa)と呼んでいます。人間の意識や思考は、依然として、脳を中心とした身体に属しているのですが、それにもかかわらず、ここでは身体が「思念体」を生みだすのではなく、「思念体」が「身体的な私」となって現れていると想像されます。ここでは身体は、数々のアバターと並んで、「思念体」が現実世界に具現化するための、ひとつの選択肢に過ぎないものとして想像されるのです――。

近年、メタバースやVR、VTuberなどについての研究論文がいろいろと出されるようになりましたが、このあたりの世界観の問題を正面から論じる研究はまだまだ十分ではありません。本論では、こうした世界観が将来的に成立すると仮定したときに何が起こるのか、そのような未来において人間はどのような存在になっていくのかといったことを踏み込んで論じています。

興味がある方は、ぜひ覗いていただけたらと思います。

※note版では本論の執筆の背景について、もう少し触れていますのでこちらもご参照ください※

反出生主義における三つの実践的不可能性と「無限責任」の問題――心情から読み解く〈信頼〉の不在とその行方

1.はじめに

2.「思念体」が成立する技術的背景

(1)メタバースがもたらすもの

(2)ヒューマノイドと遠隔操作型ロボット

(3)「脱身体化」へと向かう社会

3.「思念体」の性質とその成立条件

(1)新たな世界観としての「思念体」

(2)「思念体」の構造――「クラウドの比喩」と「アカウントの比喩」

(3)「思念体」の成立条件――「複合現実の等価性」と「人格の独立性」

(4)「思念体」という用語、先行研究をめぐって

4.「思念体」とその世界観から浮上する新たな問題圏

(1)「思念体」が直面する制度的な問題

(2)「思念体」は「こうでなければならない自分」の幻想に思い悩む

(3)「思念体」とは、ヒューマニズムである

5.おわりに

以下、冒頭の部分について転載しておきます。

人間は、技術を用いてこの世界に新たな環境を創出し、その環境を通じて自らの姿をも劇的に変容させてきた。農耕の成立、化石燃料の使用、インターネットの出現を想起するように、われわれがある巨大な変容に直面する際、その前後で人間社会の様相はまるで違ったものとなる。のみならず、そうした変容に応じて、われわれの世界に対する理解の仕方、すなわち世界観もまた著しく変遷してきたのである。

想像してみてほしい。太古の狩猟採集民は、後世の人々が、巨大な建造物に何100人も押し込まれて生活していることなど想像することはできなかった。中世の農耕民は、人々が労働のために鋼鉄の塊に乗って何10キロも移動することなど想像することはできなかった。同じように、半世紀前の人々の感性からすれば、われわれが日々「いいね」の数に気にしながら、掌ほどの電子機器を操って、いかなる疑問をも秒単位で解消できると信じていることなど、はなはだ異常でしかなかっただろう。

したがって50年先、100年先の未来において、現在のわれわれにとって奇異とも思える何ものかが広く常識的であると信じられていたとしても、何ら不思議ではないのである。

本論が問いたいのは、近年急速な進展を見せているメタバースやヒューマノイドといった「ポストヒューマン時代」の技術的帰結が、仮に新たな世界観の形態をわれわれにもたらすとしたら、それはいかなるものになるのかということである。

例えばサイバー空間上で体験される出来事は、今日のわれわれにとって、たいてい物理世界の現実よりも劣ったものとして認識されている。そこでは、えられた体験がいかに精巧なものに見えたとしても、本来の現実はあくまで物理世界の側にあって、サイバー空間上に現れている私は、あくまで物理世界にいる本来の私の仮の姿でしかないと考えられている。

ところが将来われわれは、これとはまったく異質の世界観のもとで生きるようになるかもしれない。それは、人間の本質を物理世界の身体的な自己にではなく、身体から切り離されたある種の精神体としての自己に見いだすこと、そしてその精神体となった自己が、物理世界の身体やサイバー空間上のVRアバター、遠隔操作のロボットアバターとして現実世界に出現してくると理解される世界観である。

この精神体のことを、本論では「思念体」(tulpa)と呼ぶことにする。人間の意識や思考は、依然として、脳を中心とした身体に属している。それにもかかわらず、人々には、身体が「思念体」を生みだすのではなく、「思念体」が「身体的な私」となって現れていると想像される。ここでは身体は、数々のアバターと並んで、「思念体」が現実世界に具現化するための、ひとつの選択肢に過ぎないものとして想像されるのである。

確かにこうした世界観は、今日のわれわれにとっては奇異に映る。だが前述のように、人間の未来に確実なことなどひとつもないとするなら、われわれが来たるべき世界への準備として、さまざまな可能性を検討しておくことは十分理にかなっていると言えるだろう。例えば世界観としての「思念体」は、いかなる条件において成立しうるのだろうか。そして少なくない人々がそれを受け入れるようになったとき、そこにはいかなる事態がもたらされるのだろうか。本論では、こうした問題について考えてみたい。