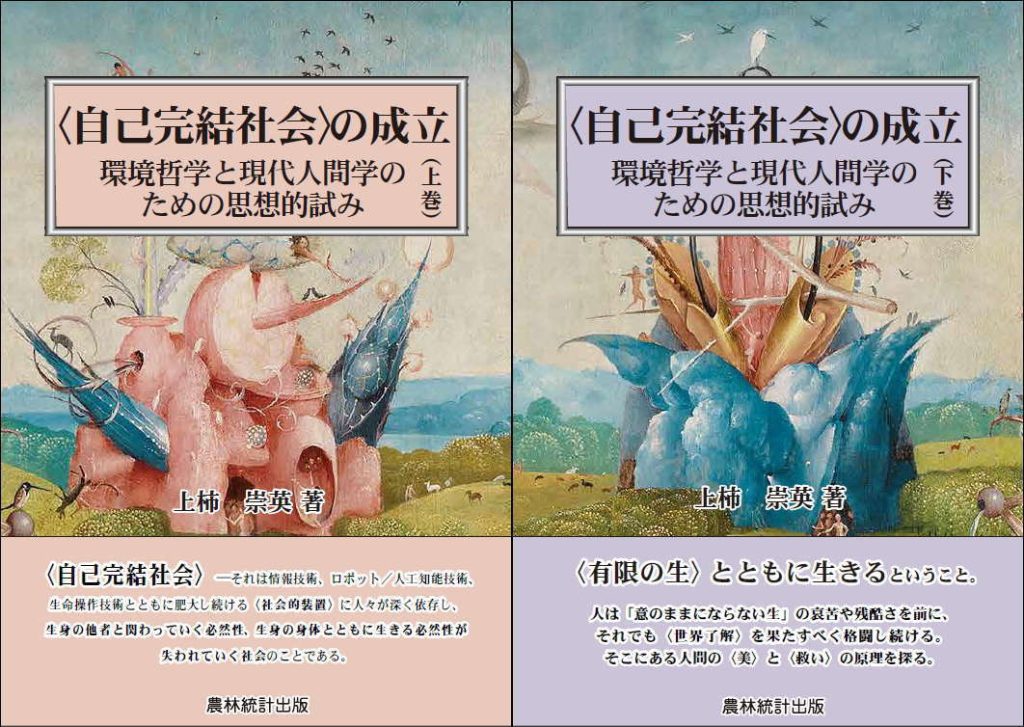

単著『〈自己完結社会〉の成立』を送り出して以来、同書の内容が現代の思想状況や、現代思想のキーワードとどのような関連性を持つのかについて執筆を続けています。

今回執筆したのは、以前ポストヒューマン時代についての諸々でご紹介したテキスト(「「ポストヒューマン時代」における人間存在の諸問題――〈自己完結社会〉と「世界観=人間観」への問い」)の続編で、情報技術、ロボット/人工知能技術、生命操作技術がもたらすポストヒューマン時代について、ヒューマニズム、自己決定の理念、ミクロな権力との関連について取りあげたものです(以下の表紙やリンク先から全文をご覧いただけます)。

上柿崇英(2023a)「「ポストヒューマン時代」と「ヒューマニズム」の亡霊――「ポストモダン」/「反ヒューマニズム」状況下における「自己決定する主体」の物語について」【テキスト版PDF】(『総合人間学』、総合人間学会、第17号、 pp.34-63)

本論で言う「ヒューマニズム」とは、人間は、自らを取り巻く世界を作り替えることによってこそ幸福になれる、人類は、理性の力を通じて自分自身を解放し、それによってあるべき本来の形、究極の普遍的な何者かに到達するといった、「普遍的な人間」というものに投影された強力な信念、ある種の「信仰」のことを指しています。

こうした「ヒューマニズム」は、人文科学の主流の考えにおいては、すでに時代遅れなものと考えられてきました。例えばポストモンダンの立場からは、「ヒューマニズム」は「大きな物語」にすぎず、ある種の幻想にすぎなかったと理解されます。あるいはフェミニズムやポスト植民地主義の立場(「反ヒューマニズム」)からは、そうした人間の理念が、男性中心主義やヨーロッパ中心主義の産物にすぎず、そもそも普遍的な人間を想定すること自体が問題であるという形で理解される、といった形です。

ところが今日、科学技術を通じて現れつつある「ポストヒューマン」的な何ものかは、人間そのものを作り替えることによって、私たちをバージョンアップさせていくことになります。さまざまな社会的な要請を意識した上で、より「あるべき人間」に接近していくのです。このことは、実のところ、究極の「ヒューマニズム」を意味するのではないか、別の言い方をすると、実のところ私たちは「ヒューマニズム」の外部に出たことなど一度もなくて、いまなお結局は”普遍的な人間”という夢を追い続けているのではないか、というのが本論の大枠の話です。

実はこの話題は、今日の「自己決定」の問題とも深く結びついています。まず、ポストモダンや「反ヒューマニズム」が人文科学の主流となる時代を迎えて以来、私たちは”絶対的な何ものか”を共有することがきわめて難しくなりました。そうした時代状況において、唯一人々に共有可能だと思われる原則こそが、実は「自己決定」の原則なのであり、そうした意味において「自己決定」は、ポストヒューマニズムの倫理を象徴するものとも言えるからです。

そして今日の「自己決定」の理念の中心にあるのは、一言で言えば、「存在論的抑圧」を最小化し、「存在論的自由」を最大化させること、言い換えると、自身が何ものであるのかを不本意な形で決定されず、自ら定義できること、さらにはそのことによって不利益を被ることなく、またその過程で不本意に加入されることもないこと、と理解することができると思います。

ポストモダンの時代において、特定の絶対的な「正しさ」は主張できないかもしれませんが、こうした意味での「自己決定」が高められ、保障されることについては、誰もが異論はないはずだ、ということに他なりません。

ただし、この原則を推進するのであれば、私たちは必然的に、人々が「ポストヒューマンな存在」になっていくことを肯定しなければならなくなります。なぜなら私たちの「自己決定」を阻む最大の障壁とは、「意のままにならない身体」や「意のままにならない他者」によって生みだされる根源的な不平等や根源的な抑圧であって、「ポストヒューマンな存在」になることは、まさしく私たちがそうしたものから解放されることを意味しているからです。

「ヒューマニズム」の批判からでてきたはずの「自己決定」の原理が、「ポストヒューマン時代」になって、まさしく「自己決定」の原理を尊重するがゆえに、「ポストヒューマン」という形の”普遍的な人間”へと至る――ここには「ポストヒューマン」という形の究極の「ヒューマニズム」を実現する、というおそるべき転倒があるわけです。

なお、この論文を通じて筆者が表現したかったこととして、もうひとつ、一連の私の議論とフーコー流の権力論(ミクロな権力をめぐる議論)の違いを示すという目的がありました。

周知のようにM・フーコーは、国家権力に代表されるマクロな権力とは区別する形で、人間の関係生にあまねく遍在し、私たちに何が正常であり、何が正常でないのかを悟らせるような何ものか、あたかも自身が望んでいるかのように欲望を喚起させ、人々に自ら進んで自己点検するように仕向けるような何ものかとして、ミクロな権力の概念を提示しました。わかりやすく言えば、人々を抑圧する規範や標準や境界線の問題です。

私の議論では、社会システム(〈社会的装置〉と表現されます)への依存が生みだす人々の生きづらさが問題になりますので、しばしばフーコー流の権力論と同じ枠組みで議論していると誤解されることがあるのです。

フーコー流の権力論はさまざまな形で応用されていますが、筆者が一番気になるのは、そこで特定のミクロな権力がもたらす抑圧の構造を明らかにする(可視化する)のみならず、しばしば「あらゆるミクロな権力から解放されることによってこそ人間は真に自由になる」、「人間は、少しずつでも着実にミクロな権力から解放されなければならない」との暗黙の理念を前提として議論がなされているように見えることがあるということです。

確かに私たちは、古い規範を解体し、規範の形を時代に合うよう作り替えていく必要があります。しかしその目的は、あくまで境界線を引き直すことであって、ミクロな権力それ自体から人々が解放されることではありません。言い換えると、人間社会から何かを定める規範や標準や境界線それ自体が消えることなど決してありません。多様性の時代に問われているのは、こうした人間を規定する何ものかそれ自体と、私たちがどのように折り合いをつけていくのかということだからです。

もしも私たちがミクロな権力それ自体からの解放を目指すとするなら、私たちは決して実現することのない理想を追い求めて、かえって終わりのない苦しみの自縄自縛(「現実を否定する理想」の「無間地獄」)に陥るでしょう。ところが「ヒューマニズム」のみならず、「自己決定」の理想も、「ポストヒューマン時代」の科学技術も、そうした自縄自縛の方向性へとますます私たちを向かわせているのです。ここに「ポストヒューマン時代」を考えるべき重要な問題がある、というのが筆者の立場に他なりません。

以上、見所について概説させていただきましたが、興味を持ってくださった方はぜひ一度ご覧いただければと思います。

|

「ポストヒューマン時代」と「ヒューマニズム」の亡霊――「ポストモダン」/「反ヒューマニズム」状況下における「自己決定する主体」の物語について

1.はじめに――前稿からの継承と本稿の問題意識

(1)前稿までの議論の確認

(2)本稿の目的と課題

2.「自律した主体」と「ヒューマニズム」

(1)「自律した主体」の成立

(2)「自律した主体」をめぐる挫折と葛藤

3.「自己決定する主体」と「反ヒューマニズム」

(1)「大きな物語」の終焉と、「人間」の終焉

(2)「反ヒューマニズム」がもたらした「理念の間隙」

(3)「反ヒューマニズム」の出口戦略としての「自己決定する主体」

(4)根源的不平等と「存在論的自由」の不可能性

4.「ポストヒューマン時代」と「ヒューマニズム」の再来

(1)「トランスヒューマニズム」と「ポストヒューマニズム」

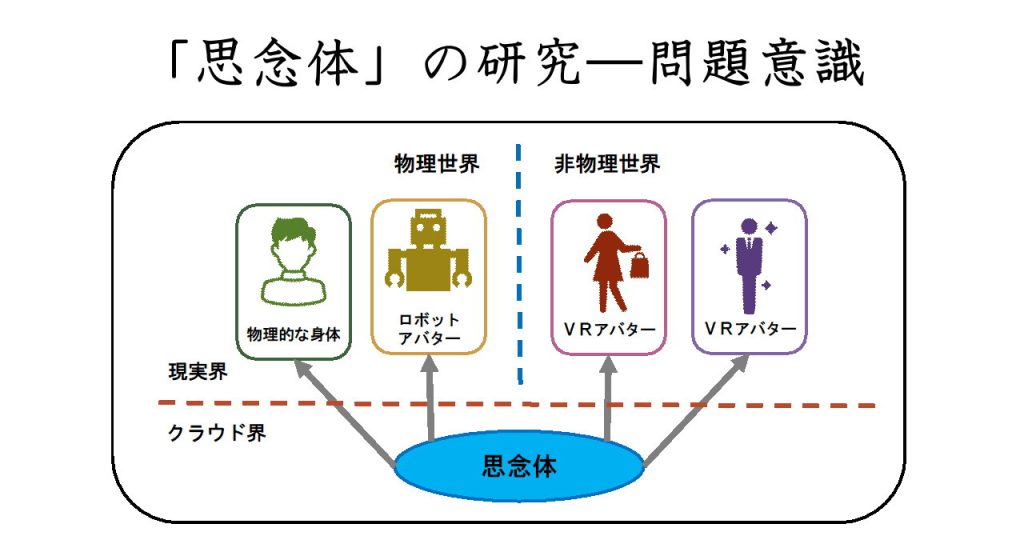

(2)「思念体」としての「ポストヒューマン」と、「ヒューマニズム」の再来

(3)「ヒューマニズム」の亡霊

5.おわりに――今後の議論に向けて

|

以下、冒頭の部分について転載しておきます。

|

(2)本稿の目的と課題

以上の議論を踏まえたうえで、本稿が試みたいのは、こうした逆説を孕んだ「自己決定」をめぐる人間的理想に再び焦点をあわせ、それがいかなる思想的な経緯のもとで成立してきたのかを探ってみることである。そして本稿では、その分析をもとに、「ポストヒューマン時代」が問いかけている問題について別の角度から迫ってみることにしたい。

手がかりとなるのは、「ヒューマニズム」から「反ヒューマニズム」への移行という思想史上のパラダイムシフトである。もともと「自己決定」の概念は、「自律した主体」や〈自立した個人〉の概念と深く結びついており、それらを下から支えていたのが「ヒューマニズム」であった。「自律した主体」とは、人々が無知や迷信、権威や権力といった外力から解放され、自ら思考し、自ら判断できる存在になるということを意味している。またそのためには、人々が一定の経済的な独立性と、外力に抗う精神性を求められるため、そうした主体は〈自立した個人〉とも呼ばれてきた。そして人間とは、理性を用いてさまざまな桎梏からおのれ自身を解放し、「あるべき人間(社会)」に向かって絶えず進歩し続ける存在であること、その確信こそが「ヒューマニズム」であり、「自己決定」の概念は、こうした枠組みによって支えられてきたのである。

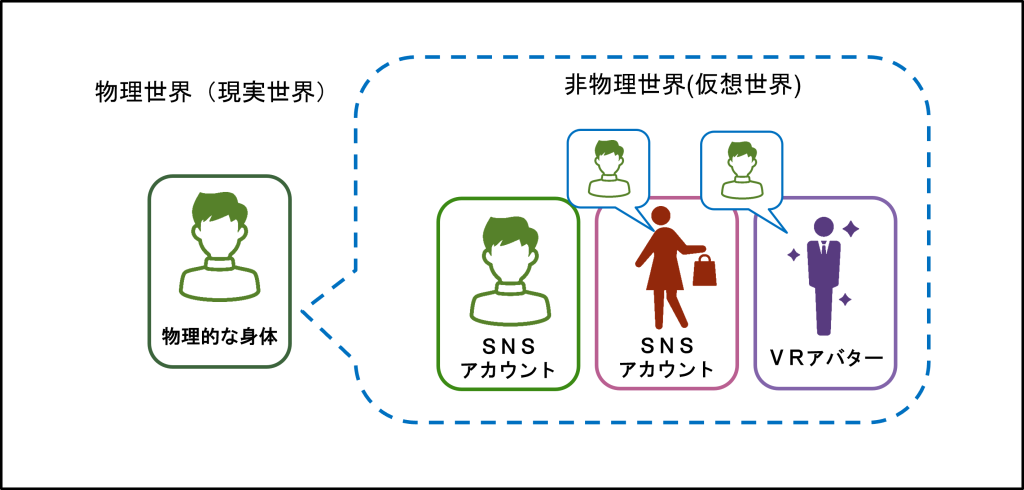

ところが、今日われわれが用いている「自己決定」の概念には、こうした枠組みからはいくつかの点で隔たりがある。ひとつは、その主体像が徹底して価値中立的かつ個人主義的なものとなっていること、もうひとつは、その力点が“意志のあり方”というよりも、“存在のあり方”をめぐって語られるようになっていることである。端的に言えば、自身が何ものであるのかを自ら定義できること、それによって不利益を被ることなく、その過程で不本意に介入されることもない、それが現代的な意味での「自己決定」の特徴なのである。

こうした「自己決定」概念が形作られてきた背景には、おそらく「ポストモダン」の到来と、「ヒューマニズム」への批判として登場した「反ヒューマニズム」の存在が深く関わっている。そこでの問題提起とは、第一に、人類の進歩は普遍的な真理などではなく、ひとつの「大きな物語」にすぎなかったということ、第二に、われわれが「主体」と呼んできたものは、関係性に張りめぐらされた「ミクロな権力」による訓練の結果、換言すれば、不可視化された強制や排除の産物にすぎなかったかもしれないということ、第三に、そこでの「人間」とは、実のところ五体満足で健康なヨーロッパの白人男性でしかなく、そもそも普遍的な「人間」などというものを想定すること自体が間違っていた、といったことである。

しかし「ポストモダン」や「反ヒューマニズム」の方法論には、大きな問題が含まれていた。それは、この新しい潮流が「ヒューマニズム」を打ち倒した代わりに、われわれが向かうべき指針までをも解体させてしまったことである。ただし、ここにはひとつだけ“出口”が存在していた。それは、問題の核心部分を「存在論的な抑圧」――諸個人の存在のあり方を“かくあるべき”と抑圧、強制するもの――の存在に定め、「存在論的な自由」――諸個人が自身のあるべき姿を自ら定義することができる――の拡大こそがわれわれのなすべきことであると理解することである。そうすれば、「反ヒューマニズム」の問題提起と矛盾することなく、われわれは万人にとって受け入れ可能なビジョンを手にすることができるからである。

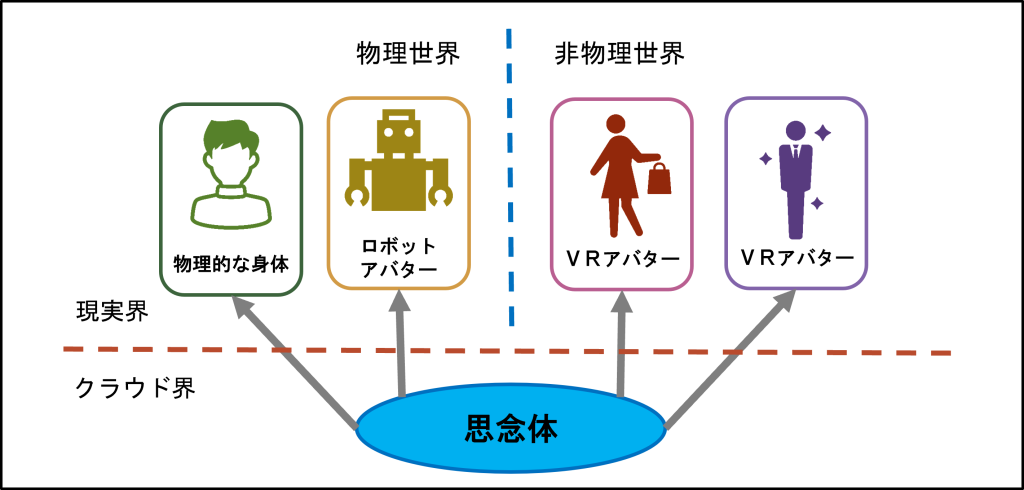

こうして、前述した価値中立的かつ個人主義的な「自己決定」の概念が成立してきた。ところがこの新しい人間的理想こそが、まさしく「ポストヒューマン時代」の到来によって、新たな矛盾を顕在化させつつあるのである。実は「自己決定する主体」のビジョンには、別の問題が含まれていた。それはいったん「存在論的自由」の獲得という目標が定位してしまうと、その理想は徐々に拡大解釈されていき、最終的には「意のままにならない他者」そのもの、「意のままにならない身体」そのものに由来する根源的な不可能性や根源的な不平等に行きついてしまうことである。ここで改めて注目すべきは、「ポストヒューマン時代」の技術の潜在力とは、まさしく「意のままにならない他者」から、そして「意のままにならない身体」からわれわれを解放するという点にあったことである。つまり「ポストヒューマンな存在」になることは、「自己決定する主体」のビジョンと完全な整合性を持っている。ならばその人間的理想を実現するためにこそ、われわれは「ポストヒューマンな存在」になるべきではないだろうか――。こうしたわけで、われわれは前稿で導かれた主張にまたもや直面することになるのである。

しかし以上の分析を経てきたわれわれには、前稿では踏み込めなかった新たな逆接の存在に光をあてることができるだろう。それは、いまや技術を通じて出現しつつある何ものかが、あらゆる存在から浮遊し、純化された精神体のごときものに収斂していくということ、その意味において、それはある種の普遍的な人間に向かっていくという逆説である。このことは何を物語っているのだろうか。本論では、その意味について明らかにしていくことにしよう。

|