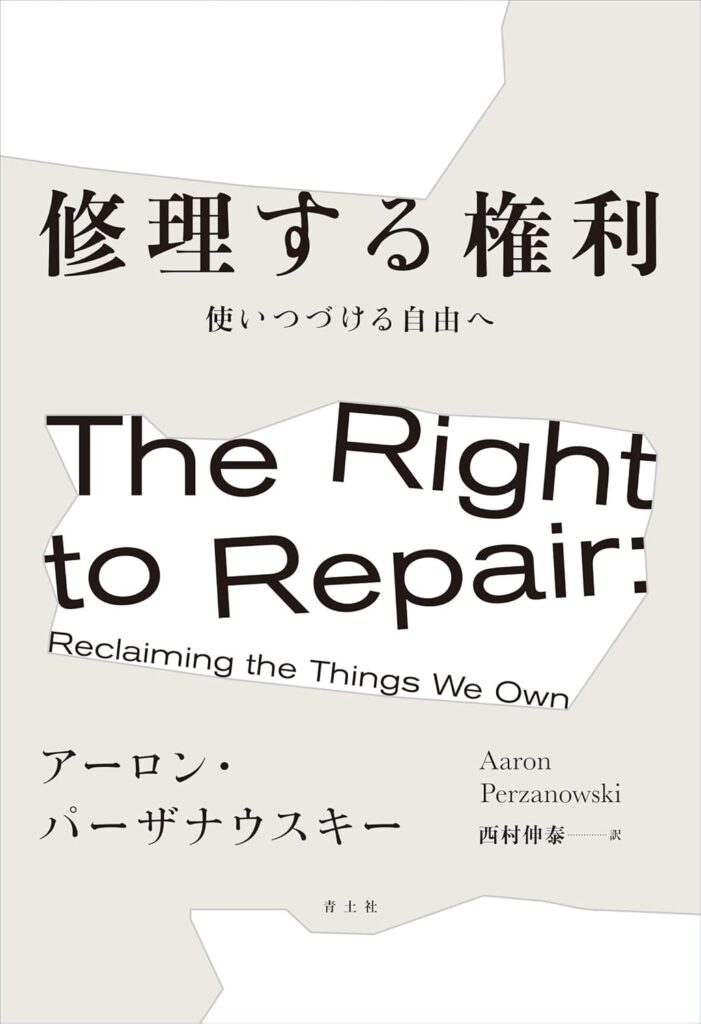

以前、『メディオーム』の著者として当noteでもご紹介したことがある吉田健彦さんですが、今回、吉田さんが解題を書かれた 『修理する権利: 使いつづける自由へ』が刊行されましたので、こちらでも紹介させていただきます。

「修理する権利」とは、今日の「壊れたら買い換え」というモノとの向きあい方、およびそうした向きあい方を強要するシステムを批判し、そこから私たちには、修理をしながら長くモノを使い続ける権利があると主張する考え方のことです。 以下、上記のウェブサイトから概要を転載します。

いま、欧米を中心に「修理する権利」を求める立法や運動がひろがっています。「壊れたら買い替え」へ消費者を促す資本主義社会に一石を投じるこの概念/運動は、日本においても重要な契機となるでしょう。このたび刊行された『修理する権利——使いつづける自由へ』は、「修理する権利」をめぐる議論の最前線である米国から届いた、本邦初の決定的入門書です。 そもそも、なぜ修理を「権利」として求める必要があるのか、修理を阻んでいるものはなにか——。当たり前なようでいて、しかし気づけば遠ざかってしまった「修理」という営みを問い直すために、本書に寄せられた吉田健彦氏による解題「修理する権利、あるいは私たちの生を取り戻すための抵抗運動」の一部を限定公開いたします。

吉田健彦「『修理する権利: 使いつづける自由へ』(青土社)」ALL REVIEWS

吉田さんが書かれているのは同書の「解題」の部分なのですが、こちらも大変読み応えがあります。特に「修理する権利」を単に権利の問題に留めることなく、「修理をする」という行為そのものに含まれる、人間存在論的な原理の側面に対してスポットライトをあてているところが特徴だと思います。

「(何ものかの修理ができないということは、 何も所有していないことを意味し)、それはつまり私たちがそれとともに過ごした時間を、歴史を、記憶を奪われるのを防ぐ手段がないということでもある。」(p.449)

「(修理する権利とは)単なる理念ではなく、直接私たちの生存にかかわり、他の誰でもない固有の生送るために必須の条件なのだ。」(p.452)

「製品が持つ時間遅延させることの意義は・・・ものが時間を持つということは、つまり置き換え不可能な歴史/記憶をそこに刻み込む余裕を持てるということだ。・・・そして固有な歴史/記憶を持つようになった様々な物に囲まれることで、私たち自身もまた、この私の生活を、あるいは生そのものを固有のものへと育てていくことができる。」(p.456)

「(修理によって物が完全に戻ることはない)それでも、汚れ、傷つき、壊れた物を・・・すべてを元には戻せないところで抗い続けることにこそ、修理が持つ本質的な意味がある。だからこそ、抗う時間のなかでのこされていく一つ一つの傷や汚れが、私たちに固有の歴史を与えてくれる。」(p.457)

上記の引用に何かピンと来る方がいらっしゃれば、ぜひ本書を手に取っていただきたいところです。

また以下は、吉田さんが以前同書の出版記念イベントでお話しされたときの告知情報ですので、関心のある方はご参照ください。